捻挫や剥離骨折で「痛い…」そんな時に読む記事

整体・マッサージで良くならない痛みの正体とは?

足首の内反捻挫はスポーツ外傷の中で最も多く、全体の約20〜30%を占めます(Fong et al., 2009)。

そのうち約10〜15%で剥離骨折を伴うことがあり、レントゲンでは見逃されやすいケガです。

ハノイ・カウザイで多い「スポーツ後の足首の痛み」

ランニングやゴルフなどでの軽いひねりが原因で、固定が必要になる方も少なくありません。

また、過去に捻挫をした経験(既往歴)があると、足首の靭帯や筋膜が十分に回復しておらず、再び捻りやすい状態になっていることがあります。

実際、ハノイでは歩道や段差、溝の多い道路環境の影響で、足を踏み外して捻挫するケースも非常に多く見られます。さらに、長時間の立ち仕事やヒールの使用、階段の昇り降り、運動不足による筋力低下も発症の要因となります。

加えて、扁平足や回内足など足のアライメント(骨格バランス)の崩れがあると、足首に過剰な負担がかかりやすく、痛みが長引く場合には、骨がわずかに剥がれている(剥離骨折)可能性もあります。

なぜ内反捻挫で剥離骨折が起こるのか

靭帯が骨を引っ張る“はがれ骨折”とは

靭帯や腱が骨に付着している部分に強い牽引力がかかり、骨片が2〜3 mm程度引きはがされます。

転位が小さい場合は固定で自然治癒しますが、大きい場合は手術が必要です。

同じように足首をひねっても、人によって靭帯が損傷する場合と骨折する場合があります。

これは、年齢や骨密度、靭帯の柔軟性、外力の方向やスピードによって、どちらが先に耐えきれなくなるかが異なるためです。

たとえば、若い人やアスリートでは骨が強く靭帯が柔軟なため、靭帯が伸びたり切れたりする「靭帯損傷」が多く、一方で中高年や女性では骨密度の低下によって、靭帯が骨を引きはがす「剥離骨折」が起きやすくなります。

また、過去に捻挫歴がある方は靭帯がゆるみ、足首が不安定になっているため、再び捻った際に骨付着部へ負担が集中して骨折に至ることもあります。

さらに、段差や溝での踏み外しのように、瞬間的に大きな外力が加わる場合や、扁平足・回内足といった足のアライメント異常がある場合にも、骨に牽引ストレスが集中しやすくなります。

このように、「どの組織が一番弱いか」によって損傷部位が異なり、成長期の子どもでは骨の付着部が未発達なため剥離骨折が多く、成人では靭帯損傷が多いという傾向があります。

骨折が見逃される理由

剥離骨折は小さな骨片がレントゲンで見えにくく、「捻挫だけ」と診断されることがあります。

痛みや腫れが長引く場合は、MRIやCTでの再評価が推奨されます。

整体やマッサージと違う「ヤマト・リハビリテーションセンター式アプローチ」

痛みの原因は“炎症”だけじゃない

患部の炎症が落ち着いた後も、筋膜や関節の硬さによる“機能的な痛み”が残ることがあります。

これは腰椎ヘルニアや坐骨神経痛、肩こり・頭痛などにも共通して見られる現象で、表面的なマッサージや一時的な矯正では改善しにくいケースが多いです。

当センターでは、骨折部に触れず、関連する筋膜や関節を整えることで痛みの軽減と機能改善を図ります。

骨折部に触れずに痛みを減らす

腓骨筋群や距骨下関節まわりの滑走を改善することで「動かしたときの痛み」が和らぎ、早期回復につながります。

解剖学的研究では、腓骨筋群の筋膜が外側広筋・後脛骨筋・腓骨骨膜と密に連結していることが報告されており(Wilke et al., 2018)、この連続構造が下腿外側の張力伝達に関与していると考えられています。

さらに、臨床研究においても、慢性足関節不安定症(CAI)患者では腓骨筋腱の滑走速度が低下し、外果周囲の疼痛と関連することが超音波画像で示されており(Miyamoto et al., 2017)、筋膜や腱の滑走性を改善する介入が疼痛軽減と可動域改善に寄与する可能性が示唆されています。

固定中でもできるトレーニング(OKC運動)

荷重をかけずに動かせるトレーニング例

OKC(Open Kinetic Chain)運動とは、体重をかけずに筋肉を動かすトレーニング。

足首に負担をかけずに筋力低下や関節硬化を防ぎます。

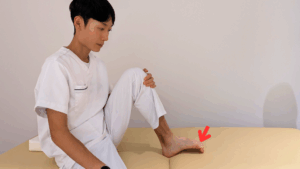

- 足首の背屈運動: 座った状態で、つま先を軽く上げる ※内反(内側にひねる動き)や過度な底屈(つま先を下げる動き)は禁止。

- 足趾グーパー運動: タオルをたぐり寄せるなどして、足趾を開閉する。

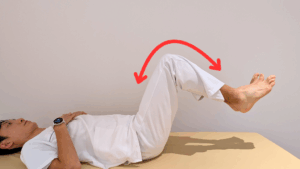

- 股関節屈筋ストレッチ: うつ伏せまたは立位で足首を持ち、太もも前面を伸ばす(20-30秒×2回)。

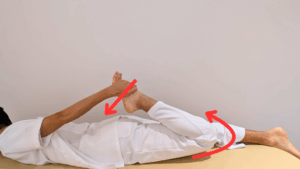

- 大殿筋エクササイズ: うつ伏せで膝を90°曲げ、太ももを少し持ち上げる(10-20回×2セット)。

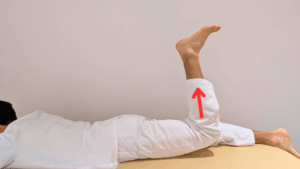

- 両下肢挙上(腹筋): 仰向けで両脚を10〜15 cm持ち上げ5秒キープ(10-20回×2セット)。

痛みがある時の正しい「動かし方」

痛みのない範囲で少しずつ動きを広げていくことが大切です。

昔は「ケガをしたらまずは安静に」という考え方(RICE:Rest, Ice, Compression, Elevation)が一般的でしたが、

近年ではPOLICEという新しい考え方が推奨されています。

POLICEとは、次の言葉の頭文字をとったものです。

P:Protection(保護) … ケガをした直後は、患部をしっかり守る。無理な動きや体重をかけるのは控える。

OL:Optimal Loading(最適な負荷) … 痛みの出ない範囲で、少しずつ動かしたり体重をかけたりして、血流や筋力の低下を防ぐ。

I:Ice(冷却) … 腫れや炎症が強い時期は、1回15〜20分を目安に冷やす。

C:Compression(圧迫) … 弾性包帯などで軽く圧をかけ、腫れを防ぐ。

E:Elevation(挙上) … 足を心臓より高く上げることで、むくみや腫れを抑える。

この中でも特に大切なのが「Optimal Loading(最適な負荷)」の部分です。

完全に動かさず安静にしすぎると、関節や筋肉がすぐに硬くなり、回復が遅れてしまいます。

逆に、痛みを我慢して動かしすぎると、炎症や再損傷のリスクがあります。

そのため、「痛みが出ない範囲で少しずつ動かす」ことが最も重要です。

たとえば、

・つま先を軽く上げる(背屈運動)

・足指を動かす

といった軽い運動を行うことで、血流が改善し、筋肉や腱、靭帯の修復が早まります。

このように、「安静よりも最適な動き」を取り入れることで、

回復が早まり、再発予防にもつながります(Bleakley et al., Br J Sports Med, 2012)。

固定が外れたらここから回復を加速

足踏み→歩行→ジョギングの順でステップアップ

- 歩行: 痛みのない範囲で足踏みから始め、踵からつま先へ体重を移動するように意識して歩く。

- その場ジョギング: 足関節への衝撃を減らしながら、リズミカルに体を慣らす段階。バランスや左右差の確認にも有効。

- ジョギング: 柔らかい地面(芝生やトラックなど)で短時間から開始し、徐々に時間と距離を延ばしていく。

Heel Raise(かかと上げ)の正しいやり方と動作修正の重要性

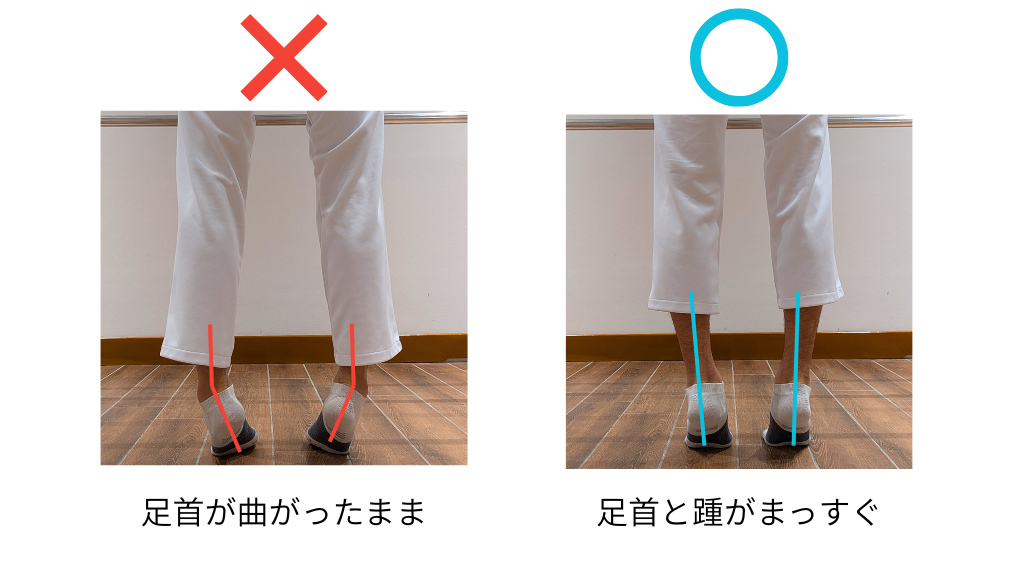

かかとを上げる時は内反させず、足裏全体で床を押すように行うのがポイントです。

捻挫や骨折の痛みがなくなっても、実はもともとの動作パターンが誤っているケースが非常に多く、そのままの動作で生活を続けると再発や慢性痛の原因になります。

研究では、外側靱帯損傷後の患者の多くがHeel Raise時に足関節を内反させる代償動作を示すことが報告されています(Delahunt et al., 2006; Gribble et al., 2004)。

これは、外側靱帯の損傷や腓骨筋群の反応遅延により、足首の外側支持力が低下しているために起こります。

本来であれば、腓骨筋群と下腿後面の筋群(腓腹筋・ヒラメ筋・後脛骨筋など)が協調して働き、踵がまっすぐ持ち上がる動作が理想ですが、筋バランスが崩れると踵が外側に倒れ、内反位でのHeel Raiseとなってしまいます。

この誤った動作は、再度の捻挫やアキレス腱炎・足底腱膜炎などの新たな障害を引き起こすことがあります。

そのため、Heel Raiseでは「まっすぐ上に持ち上げる」「足裏全体で床を押す」「両足で均等に体重をかける」ことを意識し、必要に応じて鏡やセラピストのチェックを受けながら、**正しい運動学習(motor relearning)**を行うことが大切です。

さらに、慢性足関節不安定症ではHeel Raiseだけでなく、

・片脚立位での内反傾向(balance test中の代償)

・つま先立ち時の荷重の外側偏位

・歩行時の早期外側接地(early lateral contact)などの誤った運動パターンも報告されています(Hertel, 2002; Donovan et al., 2016)。

これらの代償を修正するためには、足首まわりの筋力回復だけでなく、動作の再教育(movement retraining)と感覚入力の再構築(proprioceptive retraining)が欠かせません。

よくある質問(Q&A)

Q. 整体やマッサージと何が違うの?

A. 一時的なほぐしではなく、関節と筋膜の動きを根本から整える施術です。国家資格を持つ理学療法士が対応します。

Q. 固定中に動かしても大丈夫?

A. 骨のずれがなければ、体重をかけない運動(OKC)は安全です。医師の指示のもとで行いましょう。

Q. どのくらいで治りますか?

A. 軽度の剥離骨折は3〜6 週、スポーツ復帰は8〜12 週が目安です。

Q. ケガをしたら冷やしたほうがいいですか?

A. 冷やすこと(アイシング)は、痛みや腫れを一時的に和らげるのに有効です。

ただし、長時間や何日も冷やし続けると、血流が悪くなり治りが遅くなる可能性があります。

受傷直後の1〜2日だけ、1回15〜20分を目安に冷却を行い、その後は**少しずつ動かすリハビリ(POLICEの考え方)**に切り替えるのが現代的な方法です。

Q. 一度ゆるんだ靱帯はもう元に戻らないのですか? スポーツ復帰は難しい?

A. 一度伸びた靱帯は、完全に元の長さに戻るわけではありません。しかし、靱帯の代わりに筋肉や腱、感覚(バランス)機能が回復すれば、

再びスポーツに復帰することは十分可能です。

研究でも、足関節外側靱帯損傷後の適切なリハビリにより、約80〜90%の方が運動に復帰できると報告されています(Hertel, 2002)。

当施設では、靱帯の“ゆるみ”を補うために、腓骨筋群や足部の安定化筋、体幹・股関節の連動トレーニングを組み合わせて再発を防止します。

Q. VATの領収書は出ますか?

A. はい、発行可能です。個人のお客様はパスポート番号をご提示ください。

Q. 他の部位(腰痛や肩こりなど)も対応していますか?

A. はい。腰痛・肩こり・膝関節痛・姿勢改善なども承っています。

Q. 病院や整形外科では「異常なし」と言われましたが、それでも受けられますか?

A. はい。病院での検査では異常がないが、痛みが続く方にも多く対応しています。ヘルニア・五十肩・坐骨神経痛・慢性腰痛・姿勢不良など、レントゲンに写らない機能的な問題を評価・施術します。

お問い合わせ・ご予約案内

「捻挫を早く治したい」「痛みが長引いている」「整体やマッサージで変わらなかった」――

YAMATO Rehabilitation Center | ヤマト・リハビリテーションセンターは、ハノイ・カウザイ地区にあるリハビリ専門施設です。

理学療法士による根拠に基づいた施術で、痛みの根本改善をサポートします。

ご予約・お問い合わせは公式サイトまたは電話・zaloからいつでも可能です。

まずは簡単なご相談だけでも大歓迎。

痛みを一人で抱えず、専門家にご相談ください。

【YAMATO Rehabilitation Center | ヤマト・リハビリテーションセンター】

「地域と向き合い、根本からの改善をサポートします」

📍 住所:Tầng 2, tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, Tổ 51, Phường Yên Hòa

🕒 営業時間:月曜–土曜 : 9:00–21:00、日曜 : 10:30–21:00

📞 電話/Zalo:0969020032

🌐 公式HPはこちら

📆 予約はこちら